La récente catastrophe de la centrale de Fukushima au Japon a fait l’effet d’une douche froide sur plusieurs nations latino-américaines, qui ont décidé de geler leurs projets d’accès à l’énergie nucléaire. Seuls le Brésil et l’Argentine maintiennent leur programme d’expansion.

Les candidats au nucléaire changent d’avis

La récente catastrophe de la centrale de Fukushima au Japon a fait l’effet d’une douche froide sur plusieurs nations latino-américaines, qui ont décidé de geler leurs projets d’accès à l'énergie nucléaire. Seuls le Brésil et l'Argentine maintiennent leur programme d’expansion et comptent construire de nouveaux réacteurs.

Le risque zéro n’existe plus

Un temps considérée comme la seule alternative réaliste à la production d’électricité à partir de combustibles fossiles, source de CO2, l’énergie atomique a perdu l’aura d’infaillibilité dont elle jouissait de manière presque instantanée, suite à l’accident qu’a connu la centrale japonaise de Fukushima. Un peu partout sur la planète, l’enthousiasme pour le nucléaire a soudainement cédé la place au scepticisme.

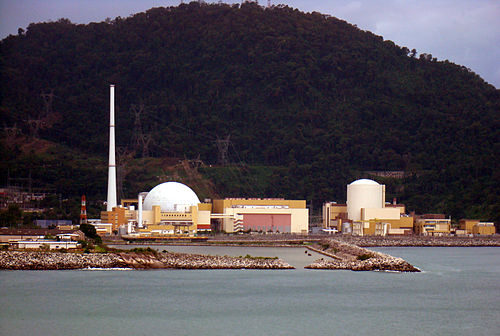

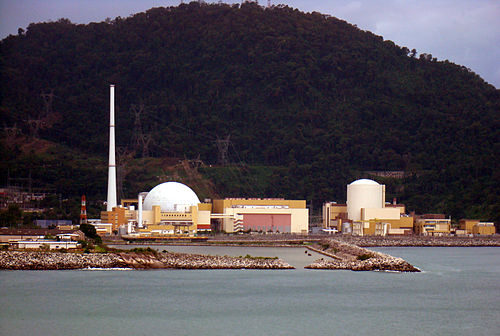

L’Amérique Latine ne compte à l’heure actuelle que 6 réacteurs, répartis dans trois pays : deux en Argentine, où ils fournissent près de 7% de l’électricité, deux au Brésil, où ils représentent 2,5% de la production, et deux au Mexique, où ils contribuent à hauteur de 2,3% au bouquet énergétique.

Alors que le Mexique envisageait il y a peu de développer son parc atomique en construisant entre deux et dix réacteurs supplémentaires, le directeur de la Commission nationale de sureté nucléaire, Juan Eibenschutz, a déclaré récemment qu’aucun plan d’expansion n’était à l’ordre du jour dans son pays.

Vous avez dit sécurité totale ?

Au Brésil et en Argentine, où l’exploitation des centrales est confiée à des entreprises publiques, on considère que l’accident du Japon ne remet pas en question les programmes nucléaires et la construction de nouveaux réacteurs.

Du côté de la Commission nationale de l’énergie atomique argentine, on explique que les centrales de ce pays comportent un système de contention "bien meilleur" que dans celles du Japon, grâce à une double enveloppe d’acier et de béton. On fait également remarquer que l’Argentine est signataire de la Convention internationale sur la sécurité nucléaire, et qu’à ce titre, elle se soumet à des contrôles de sécurité de la part d’autre pays.

Au Brésil, les experts insistent eux-aussi sur la sureté de leurs sites. Comme l'explique Carlos Figueiredo, ingénieur de l’entreprise publique chargée de la fabrication d’équipements pour les centrales nucléaires :

Notre sécurité est totale car elle dépend de mécanismes naturels. L'eau qui sert à refroidir les réacteurs se trouve dans un réservoir placé en hauteur qui tombera par gravité, sans nécessiter d’énergie.

Au Chili, la nature a le dernier mot

Si les pays utilisant déjà l’énergie atomique ne semblent pas disposés à abandonner cette technologie dans l’immédiat, ceux qui envisageaient il y a peu d’y avoir recours pour satisfaire leurs besoins énergétiques croissants ont par contre décidé d’y regarder à deux fois avant de se lancer dans l’aventure nucléaire.

C’est le cas au Venezuela, où le président Hugo Chávez vient de s’engager à geler les programmes d’énergie atomique qui débutaient à peine.

Même revirement au Chili, où peu après la visite de son homologue Barack Obama, le président Sebastián Piñera a annoncé que son gouvernement ne construirait finalement aucune centrale, malgré un accord de coopération scientifique nucléaire passé il y a peu avec les États-Unis. Les Chiliens vivent eux aussi au bord d’une faille géologique, et n’auront pas manqué de faire l’analogie entre les récents évènements au Japon et le puissant séisme qui a secoué leur pays il y a moins d’un an, entrainant un tsunami et la mort de 600 personnes.